Tagung der DGPuK Fachgruppe „Kommunikation & Politik“

Tagung der DGPuK Fachgruppe „Kommunikation & Politik“

Vom 4. bis 6. Februar 2026 findet in Hamburg die Tagung der DGPuK Fachgruppe „Kommunikation & Politik“ zum Thema „Demokratische Resilienz als Aufgabe für die politische Kommunikation in einer instabilen Welt“ statt.

Organisiert wird die Tagung von Katharina Kleinen-von Königslöw, Judith Möller, Cornelius Puschmann & Lisa Merten. Neben Einreichungen zum Tagungsthema wird es auch wieder die Möglichkeit zur Einreichung thematisch offener Beiträge geben. Einreichungsschluss ist der 15. Oktober 2025.

Call for Papers

Demokratische Resilienz als Aufgabe

für die politische Kommunikation

in einer instabilen Welt

Gemeinsame Jahrestagung der Fachgruppe „Kommunikation und Politik“ der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (DGPuK), des Arbeitskreises „Politik und Kommunikation“ der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) und der Fachgruppe „Politische Kommunikation“ der Schweizerischen Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM)

Mittwoch, 4. Februar, bis Freitag, 6. Februar 2026

Fachgebiet Journalistik/Kommunikationswissenschaft Universität Hamburg;

Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut

Thema

Angesichts globaler Herausforderungen für liberale Demokratien durch rechtsradikale und

populistische Akteur:innen stehen Krisen- und Katastrophendiagnosen in der politischen

Kommunikationsforschung derzeit im Vordergrund. Ziel der nächsten Jahrestagung soll es aber sein,

bei diesen Diagnosen nicht stehen zu bleiben, sondern stattdessen den Blick darauf zu lenken, wie

politische Kommunikation und politische Kommunikationsforschung zur Stärkung der liberalen

Demokratie beitragen kann: Wo finden wir politische Kommunikation, die tatsächlich demokratische

Partizipation und Verständigung fördert? Was zeichnet politische Kommunikation aus, die

gesellschaftlicher Polarisierung entgegenwirkt? Wie machen sich politische Kommunikator:innen

unterschiedliche Plattformen oder Kommunikationsstrategien zu Nutze, um die Demokratie zu

stärken? Welchen Beitrag kann politische Kommunikation zur Stärkung und Aufrechterhaltung

demokratischer Grundprinzipien wie Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz oder der Gültigkeit

allgemeiner Menschenrechte leisten? Die Erfassung von Hate Speech und Falschinformationen war

in den letzten Jahren ein starker Treiber methodischer Entwicklungen, insbesondere in der

automatisierten Inhaltsanalyse. Inwieweit eignen sich diese Methoden auch für die Erfassung

demokratie-stärkender politischer Kommunikation oder braucht es andere Methoden? Wie wirken

sich unterschiedliche Formen der Regulierung z.B. die von digitalen Plattformen auf die

demokratische Resilienz aus? Und schließlich: Inwieweit können, wollen oder sollten wir als

Forschende zur Stärkung der liberalen Demokratie beitragen?

Inhaltliche Schwerpunkte

1. Theoretische Perspektiven für eine resiliente Demokratie: Viele theoretische Ansätze in der politischen Kommunikationsforschung enthalten normative Annahmen mit Blick auf Demokratie, die oft nicht explizit gemacht werden, z.B. dass politische Kommunikation in einem demokratischen System erfolgt, dass sie zu einer Stärkung der liberalen Demokratie führt oder Voraussetzung für das Gelingen liberaler Demokratie ist, dass die beteiligten Akteur:innen (überwiegend) demokratische Ziele verfolgen und auch die Rezipient:innen der politischen Kommunikation am Erhalt der Demokratie interessiert sind bzw. liberale Demokratie als die für sie optimale Staatsform betrachten. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass einige dieser Annahmen nicht oder nicht mehr zutreffen und entsprechend kritischer in unseren theoretischen Konzepten und Modellen reflektiert werden müssen. Dadurch ließen sich auch besser Möglichkeiten aufzeigen, wie politische Kommunikation zur Stärkung demokratischer Resilienz beitragen kann.

2. Strategien, Inhalte und Kanäle: Wie unterscheiden sich die Kommunikationsstrategien demokratischer Parteien und Akteure von denen populistischer oder extremistischer Akteure? Was für Strategien haben sich bewährt, um die diskursive Macht der „bad and mad actors“ in öffentlichen Debatten einzugrenzen? Des Weiteren werden die Affordanzen verschiedener Kommunikationskanäle mit der Qualität öffentlicher Debatten und demokratischer Resilienz in Verbindung gebracht. Welche konkreten Zusammenhänge lassen sich hier aufzeigen und welche Affordanzen politischer Kommunikationskanäle fördern demokratische Resilienz? Derzeit sind soziale Netzwerke vor allem aufgrund ihrer negativen Auswirkungen im Gespräch, aber wo finden wir weiterhin Hinweise auf ihr emanzipatorisches Potential? Wie müssen Plattformen zukünftig organisiert sein, wie muss ihre Architektur gestaltet sein, um demokratische Diskurse zu fördern und damit die Demokratie zu stärken? Resilienzförderung ist wesentlicher Bestandteil der Kommunikationsarbeit in der politischen Bildung und anderer politischer Akteure. Welche Strategien werden hier erfolgreich verwendet? Für welche Akteure ist demokratische Resilienz direktes oder indirektes Kommunikationsziel?

3. Rezeption und Wirkung: Demokratische Resilienz ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das aber stark von individuellen demokratischen Kognitionen, Einstellungen, und Verhalten geprägt wird. Welche Wirkungszusammenhänge zwischen Mediennutzung einerseits und Variablen individueller demokratischer Resilienz andererseits lassen sich beobachten? Wie sind diese Prozesse zu erklären? Gibt es konkrete Beispiele für einen Einfluss politischer Kommunikation auf pro-demokratisches Verhalten und die Stärkung demokratischer Werte? Welche Rolle spielen vertrauensbildende Maßnahmen (wie Fact-Checking, journalistische Transparenz, partizipativer Journalismus) für die demokratische Resilienz?

4. Regulierung politischer Kommunikation: Mit dem Digital Services Act verfügt die EU erstmals über ein rechtliches Instrument, um mögliche negative gesellschaftliche Auswirkungen der Dominanz digitaler Plattformen in der politischen Kommunikation zu erfassen bzw. ihnen entgegenzuwirken. Inwieweit lassen sich bereits „Wirkungen“ des DSA beobachten? Die ersten Erfahrungen zur Compliance der Plattformen mit dem DAS hinterlassen ein gemischtes Bild, auch angesichts der politischen Gegenbewegung aus den USA. Welche Form der Regulierung bräuchte es, damit politische Kommunikation die demokratische Resilienz besser stützen kann

5. Methodeninnovationen: Bisher lag der Fokus bei automatisierten Inhaltsanalysen vor allem auf der Erkennung von Hate Speech und Falschinformationen, doch stellt sich die Frage, wie wir „gute“ politische Kommunikation identifizieren können und welche methodischen Ansätze dafür erforderlich sind. Möglicherweise bieten auch die Erfassung von Datenspuren oder Datenspenden gute Zugänge, um herauszufinden, welche politische Kommunikation Partizipation und demokratische Resilienz stärkt.

Thematisch offene(s) Panel(s)

In diesem/n Panel(s) sollen thematisch vielfältige, aktuelle Beiträge aus den Forschungsfeldern Kommunikationspolitik und politische Kommunikation abseits des Tagungsthemas vorgestellt werden. Die eingereichten Beiträge sollten durch eine hohe Innovationsfähigkeit für die Forschungsfelder der Fachgruppe gekennzeichnet sein.

Einreichungen

Erbeten werden theoretische, empirische und/oder methodische Beiträge. Interdisziplinäre Beiträge und Kooperationen zwischen Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen sind ausdrücklich erwünscht. Vortragsvorschläge (20 Min.) sind als aussagekräftige Extended Abstract bis zum 15. Oktober 2025 einzureichen. Einreichungen erfolgen über ConfTool. Ein entsprechender Einreichungs-Link wird rechtzeitig veröffentlicht.

Die Einreichung umfasst dabei zwei separate Dateien:

(1) Titelblatt

Bitte halten Sie folgende Sachverhalte auf der Titelseite ausdrücklich fest:

- Der Beitrag ist nicht bereits publiziert oder auf einer wissenschaftlichen Tagung präsentiert worden.

- Jede:r Autor:in erklärt sich bereit, mindestens zwei Beiträge zu begutachten, die ebenfalls zu dieser Tagung eingereicht wurden. Halten Sie bitte an dieser Stelle auch fest, welche inhaltlichen Schwerpunkte und methodischen Zugänge jede:r Autor:in begutachten kann.

- Nur bei empirischen Beiträgen: Die Datenerhebung ist bereits abgeschlossen. Einreichungen, die einen Ausblick auf erwartete—jedoch noch nicht vorliegende Daten und Befunde—geben, werden nicht ins Peer-Review geschickt. Eine Ausnahme stellen präregistrierte Studien dar; diese werden begutachtet, sofern der Link zur Präregistrierung angegeben wird und das Projekt sich wenigstens in der Datenerhebungsphase befindet.

- Zuordnung des Beitrags zu einem der fünf Schwerpunkte oder dem Offenen Panel.

- Falls dies zutrifft, vermerken Sie bitte: „An dieser Einreichung haben ausschließlich nicht-promovierte Autor:innen mitgewirkt.“

(2) Abstract

(anonymisiert, 800 bis 1.000 Wörter exklusive Literaturliste, Tabellen, Abbildungen)

Auswahl der Beiträge

Folgende Kriterien werden bei der Auswahl der Beiträge herangezogen: Bezug zum Tagungsthema, Güte der theoretischen Fundierung, Relevanz der Fragestellung, Relevanz der Ergebnisse, Angemessenheit der Vorgehensweise sowie Klarheit und Prägnanz der Darstellung. Die Ergebnisse des Double Blind Peer-Review-Verfahrens werden am 15. Dezember 2025 bekannt gegeben. Für den Fall, dass mehr Beiträge positiv begutachtet werden als in den Vortragspanels eingeplant werden können, werden einige Einreichungen im Rahmen einer Poster-Session vorgestellt. Auszeichnung der besten Einreichung(en) Basierend auf den Bewertungen der eingereichten Abstracts zeichnet die Fachgruppe den am besten bewerteten Beitrag als „Top Contribution“ aus. Hier qualifizieren sich alle eingereichten Beiträge, auch die für das/die offene(n) Panel(s). Zählt zu den besten fünf Einreichungen auch ein Abstract von ausschließlich nicht-promovierten Autor:innen, wird dieses als „Top Student Contribution“ ausgezeichnet. Handelt es sich dabei um das beste Abstract unter allen eingereichten Abstracts, wird es als „Top Contribution“ ausgezeichnet und die „Top Student Contribution“ entfällt.

Vorschau auf die Konferenz

Tagungsablauf

Die Tagung beginnt mit einem Get-together am Abend des 4. Februar 2026 (Mittwoch) und endet am frühen Nachmittag des 6. Februar 2026. Ein Workshop des Nachwuchsnetzwerks politische Kommunikation (NapoKo) ist für den 4. Februar 2026 (ganztägig) geplant. Im Anschluss an die Konferenz wird am 7. Februar das Retreat der FG Politik und Kommunikation stattfinden.

Publikation zur Tagung

Eine gesammelte Publikation ausgewählte Beiträge im Rahmen eines Readers oder Sonderhefts ist fest vorgesehen. Über die konkreten Modalitäten informieren wir zu einem späteren Zeitpunkt.

Retreat FG Kommunikation und Politik

Das zweite Retreat der Fachgruppe Politik und Kommunikation konzentriert sich auf ein aktuelles Themenfeld aus dem Bereich der Fachgruppe, welches im Vorfeld der Konferenz bekannt gegeben wird. Es ist das Ziel des Retreats, vorhandene wissenschaftliche Erkenntnisse effektiv zu bündeln und auf diesem Weg den öffentlichen Diskurs zu informieren und die Sichtbarkeit der Fachgruppe zu stärken. Teilnehmer:innen können sich an diesem 4-stündigen Treffen am 7. Februar in Hamburg unabhängig von Fachgruppenmitgliedschaft und akademischen Status beteiligen. Informationen zur Anmeldung werden zu einem späteren Zeitpunkt über den FG-Newsletter geteilt.

Ansprechpartner:innen

Organisation vor Ort

Katharina Kleinen-von Königslöw (katharina.kleinen@uni-hamburg.de)

Judith Möller (j.moeller@leibniz-hbi.de)

Cornelius Puschmann (puschmann@uni-bremen.de)

Lisa Merten (l.merten@leibniz-hbi.de)

FG Kommunikation und Politik (DGPuK)

Anne Schulz (a.schulz@ikmz.uzh.ch)

Philipp Müller (p.mueller@uni-mannheim.de)

AK Politik und Kommunikation (DVPW)

Isabelle Borucki (isabelle.borucki@uni-marburg.de)

Marcel Lewandowsky (Marcel.Lewandowsky@uni-siegen.de)

FG Politische Kommunikation (SGKM)

Sina Blassnig (Sina.Blassnig@fhgr.ch)

Chiara Valli (chiara.valli@unibe.ch)

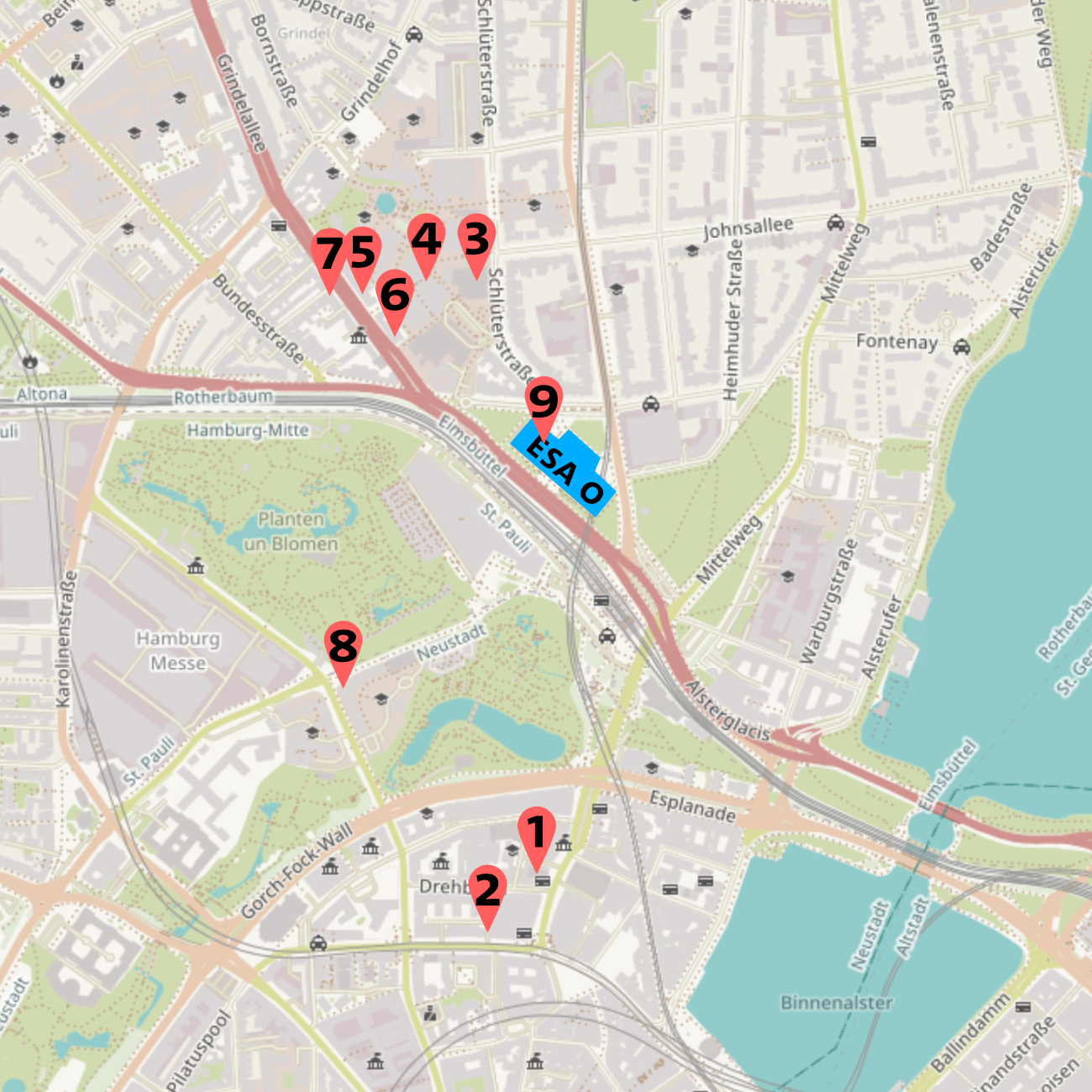

Lunch-Optionen

Optionen für Mittagessen rund um das Hauptgebäude

Direkt im Westflügel des Hauptgebäudes

(9) | Café del Arte | Belegte Brötchen, Salat, Kuchen, Kaffee

Am Stephansplatz

(1) | Opera | Italienischer Mittagstisch, geht recht fix

(2) | Campus Suite | Belegte Brote, Snacks, Nudeln, Salat, Kaffee

Auf dem Campus

(4) | Mensa Studirendenhaus | Typische Mensa (auch vegetarisch)

(4) | Mensa Blattwerk | Vegetarisch/Vegane Mensa

(3) | Schlüters - Pizza & More | Pizza made by Studierendenwerk; nicht immer die schnellste Option, aber lecker!

(8) | Mensa Bucerius Law School | Mensa mit kleinem Angebot, dafür aber im Grünen & Privat-Campus-Feeling

Auf der Grindelallee

(5) | Spiesserei | Spieße (Fleisch, Fisch oder Veggi) mit Salat

(6) | Yumi | Vietnamesische Küche: Pho, Reisnudel-Bowls oder Curry

(7) | Balutschi | Pakistanische Küche (Curry & Reis gerichte)

(6) | Baborrito | Bekannt vom GetTogether

Programm

Das Programm der Tagung finden Sie in den kommenden Wochen im ConfTool.

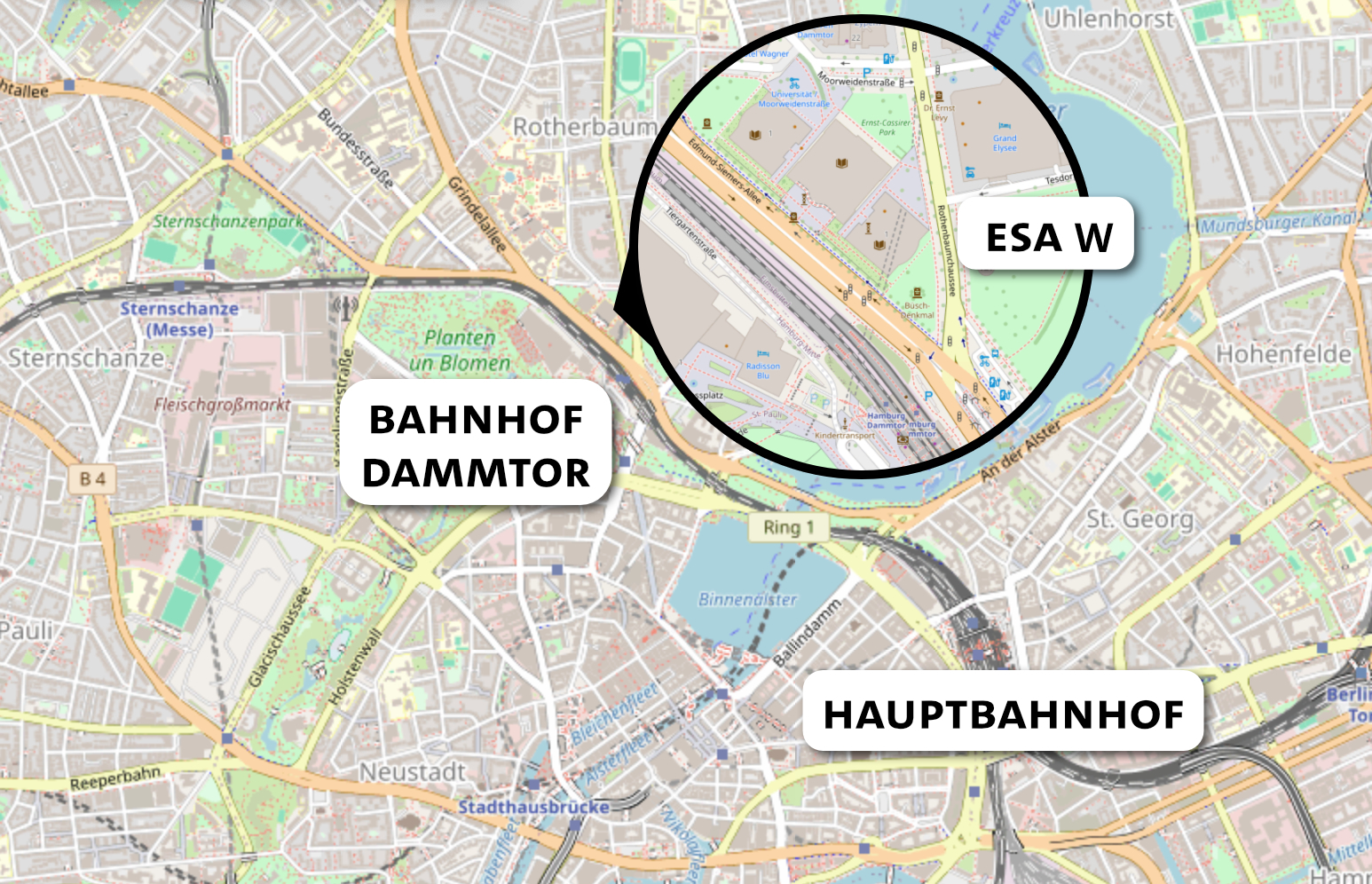

Anreise & Tagungsort

Die Tagung findet im Ostflügel des Hauptgebäudes der Universität (Edmund-Siemers-Allee 1) statt. Das Gebäude liegt direkt am Bahnhof Dammtor, ist also gut mit den ÖPNV erreichbar.

- S-Bahn: Vom Hauptbahnhof sind es drei Minuten mit der S21 und S31 zum Dammtor-Bahnhof, wo sich der Haupt-Campus befindet.

- Bus: Die Linien 4, 5 und 19 führen direkt zur Universität (Haltestelle „Dammtor (Messe/CCH)“).

- Auto: Leider ist die Parkplatzsituation direkt am Hauptgebäude nicht optimal. Wir empfehlen deswegen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Die Workshops im Vorfeld der Tagung finden nicht im Hauptgebäude statt, sondern in Seminarräumen auf dem Campus.