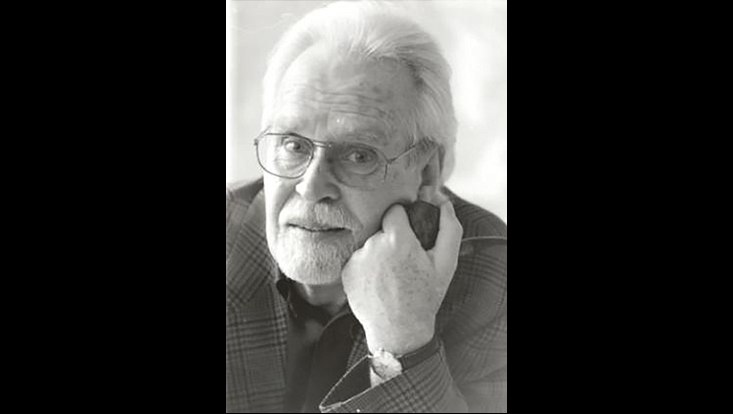

Zum Gedenken an Professor Dieter Roß (1936-2022)

5. Januar 2023

Foto: Privat

Dieter Roß war 1982 erster Professor der Hamburger Journalistik. Ende 2022 ist er gestorben. Kolleg:innen und Studierende erinnern sich an einen verehrten Kollegen und geschätzten Lehrer.

Professor Dr. Dieter Roß gehörte zu den Mitbegründerinnen und Mitbegründern der Hamburger Journalistik. Seit 1982 war er der erste Professor am damaligen „Teilstudiengang Journalistik“ der Universität Hamburg. Roß, geboren am 1. März 1936 in Königsberg, starb am 27. November in Hamburg, wie erst kürzlich bekannt wurde.

Wir verlieren einen verehrten Kollegen und überaus geschätzten akademischen Lehrer. Bis zu seiner Emeritierung 2001 hat Roß am Institut für Journalistik (später: und Kommunikationswissenschaft, jetzt: Fachgebiet) gelehrt. Nach einer Würdigung durch das Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut, seiner vorherigen Wirkungsstätte in den Jahren 1965 bis 1983, möchten nun auch wir dieses besonderen Menschen gedenken. Im Folgenden erinnern sich Kolleginnen und Kollegen, vor allem aber viele dankbare Studierende an Dieter Roß.

Die Trauerfeier hat im engsten Familienkreis schon stattgefunden. Seine letzte Ruhestätte findet der Verstorbene auf Sylt, der Insel, die der gebürtige Ostpreuße sehr geliebt hat.

Redaktion: Volker Lilienthal

Irene Neverla: „Mit dem Kopf des anderen denken“

Dieter Roß war der erste Professor des 1982 gegründeten Teilstudiengangs Journalistik an der Universität Hamburg, der Urform des heutigen Fachgebiets für Journalistik und Kommunikationswissenschaft. Ab 1992 waren wir zu dritt, Dieter Roß, Otfried Jarren und ich. Dieter war in diesem professoralen Trio der Ruhepol, das Herz unseres kleinen, aber feinen Studiengangs.

Dieter Roß wurde geliebt von den Studierenden als väterlicher Lehrer und als charismatische Persönlichkeit, mit trockenem Wortwitz, immer respektvoll und mit sensiblem Blick für Talente, Stärken und Schwächen der Menschen. Er wusste, wie man junge Menschen begleitet, sowohl wissenschaftlich-fachlich als auch mit empathischem und diskretem Gespür für ihre privaten Lebenslagen. Ihm gelang es, Brücken zu schlagen zur nächsten Generation der Wissenschaftler*innen und zur jungen Generation der Studierenden.

Nach der Promotion in Geschichtswissenschaft („Hitler und Dollfuß: Eine Untersuchung zur nationalsozialistischen Außenpolitik 1933 bis 1934“) hatte Roß jahrelang als Journalist gearbeitet, u.a. bei der „Tagesschau“, ehe er als Medienforscher am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung (heute Leibniz-Institut für Medienforschung) mit dem Schwerpunkt Medienpolitik und Mediengeschichte tätig wurde. Roß war in dieser Zeit auch Redakteur für die Zeitschrift, die wir heute unter dem Namen „Medien & Kommunikationswissenschaft“ kennen. Mit dem Erfahrungshintergrund sowohl des Historikers als auch des journalistischen Praktikers prägte er seit den 1980er-Jahren dann auch den „Teilstudiengang Journalistik“, eine im Vergleich zu den Diplom-Studiengängen in München oder Dortmund späte Gründung und ein sehr pragmatisches Modell, ein erfolgreiches und effektives hanseatisches Filetstück.

Journalistik wurde damals als Nebenfach studiert, kombinierbar mit allen Fächern, die an der Universität Hamburg angeboten wurden, von Sozial- und Geisteswissenschaften bis hin zu Medizin und Naturwissenschaften. Dieter Roß hat dieses Konzept mit entwickelt und fundiert vertreten, in voller Kenntnis der journalistischen Praxis, aber auch verbunden mit ihrer kritischen Reflexion. Gleichwohl hat er nach reiflicher Überlegung die Bestrebungen von Otfried Jarren und mir loyal unterstützt und mitgetragen: Das Fach wurde Zug um Zug akademisch weiterentwickelt, als Hauptfach etabliert und damit stabilisiert, mit Promotions- und Habilitationsrecht, mit besseren Forschungsmöglichkeiten und auch mit besserer Ausstattung, nicht zuletzt für die praktische Journalist:innenausbildung.

In unserem professoralen Trio war Dieter Roß der Elder Statesman, unser Berater, unser väterlicher Begleiter, unser „Coach“ würde man heute sagen, in allen hochschul- und institutspolitischen Fragen, aber auch im Übergang zu privaten Belangen. Etwa die Antwort auf die Frage, zu welcher Tageszeit Gremiensitzungen stattfinden sollten, war für mich – damals eine der wenigen Frauen auf einer Professur, neu in Hamburg und von da an alleinerziehend – auch eine Herausforderung in meinem privaten Zeitmanagement. Wenn ich Dieters Arbeitszimmer betrat, mit dem Geruch der Ledersessel und seines Pfeifentabaks (durfte man damals noch), wehte mich etwas Försterlich-Bodenständiges an (in meiner Phantasie Erbe seines Förstervaters in Ostpreußen). In solchen Momenten konnte ich darauf vertrauen, dass er sich mir trotz der Hektik des Hochschulalltags liebenswürdig, kollegial, entspannt, einfühlsam zuwenden würde.

Dieter Roß war ein Citoyen und Bildungsbürger, zutiefst geprägt von Humanismus und Aufklärung. „Mit dem Kopf des anderen denken“ war eine seiner bevorzugten Empfehlungen, wenn es irgendwo knirschte. Und wenn es ernster wurde, dann kam der Voltaire zugeschriebene Satz: „Ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen.“ Das hielt ihn keineswegs davon ab, bestimmten Positionen auch klar und dezidiert entgegenzutreten. Seinem kritischen, manchmal stoischen Blick würden tagesaktuelle Aufgeregtheiten und hyperaktives Marketing der Medien- und Hochschullandschaften von heute gewiss nicht standhalten. Vielmehr würden sie Zielobjekte feiner ironischer Kommentierungen.

Seit dem Moment seiner Emeritierung als Professor im Jahr 2001 fehlte Dieter Roß. Und das wird so bleiben in der Erinnerung aller, die ihn gekannt, bei ihm studiert, mit ihm gearbeitet haben.

Prof. Dr. Irene Neverla ist Emerita der Universität Hamburg und Honorarprofessorin der FU Berlin. Sie lebt in Wien.

Christoph Rybarczyk: „Ich schenke es Ihnen“

Eine Verführung mag verlockend sein, auch die Entführung kann einen Reiz entfalten. Bei einem Treffen auf der Grindelallee zog Dieter Roß den jungen Studenten, den ich auf alten Bildern kaum noch erkenne, sanft, aber bestimmend vom Trottoir in die Buchhandlung Heine. „Christoph, ich wollte Ihnen da ein Buch ans Herz legen…“ Ja, ich bekenne: Ich lese. Ja, auch regelmäßig. „Aber das kennen Sie noch nicht.“ Er zog mich zum Regal, genau wissend, wo er hingreifen musste. Heute sagt man „spoilern“.

Damals war es so, dass Dieter Roß mir in wenigen akademischen Viertelstunden am Regal Inhalt und Deutung des Büchleins zusammenfasste. Kurz bevor die Buchhandlung Heine schloss, klappte er das Buch zu, nahm eine meiner Hände und drückte es hinein. „Ich schenke es ihnen.“ Es hat alle Umzüge und Aufräumarbeiten des Lebens überstanden. Es war Luigi Pintors „Servabo“.

Dr. Christoph Rybarczyk ist Chefautor beim Hamburger Abendblatt

Nicola Wessinghage: „Hier stehen die Türen immer offen“

Ende der 1980er-Jahre kam ich an die Universität Hamburg. Dieter Roß war damals Leiter des damaligen „Teilstudiengangs“ Journalistik. Nach dem ersten Semester durfte ich bei ihm als studentische Hilfskraft arbeiten und alle seine Seminare mit vorbereiten und begleiten. Die Diskussionen mit den Studierenden schien er sehr zu genießen. Er war interessiert an den Meinungen Andersdenkender, respektierte sie, ohne zu verhehlen, wenn er sie nicht teilen mochte. Wurde es hitziger, fiel ihm bestimmt eine gute Anekdote ein, mit der er einen Schlussstrich unter Diskussionen setzte, die dann wohl auch ein Ende finden sollten. Er war ein Denker und Theoretiker in einem Studiengang, der damals eigentlich explizit praxisorientiert angetreten war – und genau das habe ich am ihm geschätzt. Für mich unvergesslich war das Seminar „Geschichte der Medienkritik“, in dem der Historiker Roß nahezu aufblühte.

Dieter Roß war ein herzlicher, warmer Mensch. Seine persönliche Art übertrug sich auf die Atmosphäre in den Seminaren. Als ich bei ihm als studentische Hilfskraft startete, führte er mich durch das ganze Institut und stellte mich allen Mitarbeitenden einzeln vor. „Hier stehen die Türen immer offen“, sagte er. Und so war es auch. Das damalige Institut für Journalistik war für mich der Ort, an dem ich in der großen Massenuniversität wirklich ankommen konnte und zu dem ich bis heute eine Verbindung halte. Dieter Roß hat diesen akademischen als einer der Mitgründer wesentlich geprägt.

Wir hatten auch nach meinem Studium immer wieder Kontakt. Das letzte Mal habe ich ihn bei einer Feier unseres Alumni-Vereins persönlich getroffen. Unverändert herzlich war er sehr interessiert an den Projekten und der Entwicklung unserer Agentur. Er war sehr wertschätzend, obwohl er meine berufliche Entscheidung für die PR zu Anfang auch kritisch kommentiert hatte: „Sie haben sich also für die falsche Seite entschieden“, hatte er mir nach der mündlichen Prüfung gesagt. Ich habe ihm das niemals übelgenommen, ganz im Gegenteil. In meiner beruflichen Entwicklung habe ich wichtige Veränderungen unter anderem deshalb angestoßen, weil ich die freundliche Provokation als Motivation gesehen habe, viel Wert darauf zu legen, stets auf der für mich richtigen Seite zu arbeiten.

Ich habe Dieter Roß viel zu verdanken. Mein Beileid gilt seiner Familie und allen anderen, die ihn vermissen werden.

Nicola Wessinghage ist geschäftsführende Gesellschafterin von Mann beißt Hund – Agentur für Kommunikation.

Jörg Hennig: Verlässlichkeit als Kardinaltugend

Was wir besprochen hatten, galt; da gab es kein Wackeln oder Tricksen. Mir fällt niemand ein, auf den ich mich so verlassen konnte wie auf Dieter Roß. Gemeinsam haben wir den Teilstudiengang Journalistik bei der zuständigen Behörde und beim Akademischen Senat der Universität durchgesetzt. Walter Menningen, der für die unerlässliche Akzeptanz der Medienpraxis sorgte, und ich waren sehr froh, dass wir Dieter überreden konnten, sich auf die erste Professur des Studiengangs zu bewerben. Es hat dann vieles erleichtert, dass für einige Jahre unsere Dienstzimmer im Philturm auf einem Flur lagen.

Ein besonders skurriles Erlebnis war unser gemeinsamer Besuch bei Wolf Schneider, dessen Meinung über wissenschaftliche Bildung für Journalisten hinlänglich bekannt war, in seinem Amtssitz in der Fontenay. Er ließ sich im Verlauf des langen Gesprächs zu dem Satz hinreißen: „Ich nehme an, Ihr Studiengang ist nicht schädlich für zukünftige Journalisten.“ Dieter ertrug Schneiders Sentenzen („Wir beginnen den Tag mit einem fröhlichen Ja zum Leistungsdruck.“) deutlich gelassener als ich. Wohl zu seiner eigenen Verblüffung sagte Schneider uns die Übernahme eines Lehrauftrags in unserem Studiengang für das kommende Semester zu. (Den Folgeauftrag hat er dann allerdings zur Semesterhälfte aus Krankheitsgründen abgebrochen.)

Die schönsten Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit Dieter stammen aus einer gemeinsamen Lehrtätigkeit an der der Ersten Fremdsprachenuniversität in Peking 1987. Zusammen mit Will Teichert haben wir vier Wochen lang die Deutschabteilung zu Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland unterrichtet. Ein bisschen kritisch wurde die Situation, als einige der Studierenden in der Abschlussbesprechung von ihren chinesischen Professoren einen ähnlich dialogorientierten Unterricht wie in den letzten vier Wochen forderten.

Ich bin unsicher, ob die heutige Exzellenz- und Effizienz-Universität einen solchen Hochschullehrer wie Dieter Roß würdigen könnte, dessen Stärke der völlig unaufgeregte Diskurs mit einer unbegrenzten Bereitschaft zum Zuhören war. Schon zu seiner Zeit wirkte er auf manche und manchen vielleicht etwas altmodisch; mir hat es gut gefallen.

Prof. Dr. Jörg Hennig ist Emeritus der Universität Hamburg. Hier war der Germanist zunächst Professor für Linguistik des Deutschen und wurde 1984 Professor für Journalistik. Er gehört damit ebenfalls zu den Mitbegründer:innen der Hamburger Journalistik. Von 1986 bis 1988 war Hennig auch Vizepräsident der Universität.

Christian Teriete: Akademische Leitfigur

Dieter Roß war für mich weitaus mehr als ein Vermittler von Wissen oder Experte für Themen: menschliches Vorbild, großzügiger Mentor und fast so etwas wie ein väterlicher Freund. Ich hatte die Ehre, am Institut für Journalistik der letzte HiWi vor seiner Emeritierung zu sein. Im Gegenzug hatte er die Freundlichkeit, für mich das zu werden, was Eltern, Onkel oder Tanten dem Kind aus der Arbeiterfamilie nie waren: akademische Leitfigur.

Auf einem Ohr hörte er schlecht, und entschuldigte sich stets dafür. Das war allerdings gar nicht nötig, denn zwischen Pferdestall und Philosophenturm war er einer derjenigen, die ein besonders offenes Ohr für Studierende hatten. Sogar für Tocotronic ließ er sich Ende der 1990er-Jahre interessieren, denn eine "Neue Hamburger Schule", von der er noch nichts gehört hatte, konnte es eigentlich gar nicht geben.

Was die Kunst starker Sprache angeht, blieb er anschließend aber doch lieber bei Karl Kraus als bei Dirk von Lowtzow. Nicht zuletzt wegen seiner Verehrung für die Großmeister des Deutschen waren Seminare bei Roß meistens gut besucht. Bei der Lokalzeitung in der Provinz hatte man mir vorm Studium "Deutsch für Profis" vom ebenfalls jüngst verstorbenen Wolf Schneider in die Hand gedrückt. Roß knüpfte da an und eröffnete mir neue Horizonte.

Man konnte bei ihm aber vor allem wichtige Grundlagen, nützliches Handwerkszeug und viel fürs Leben lernen. Außerdem ging es besonnen, freundlich, respektvoll und bisweilen höchst amüsant zu, denn wer wie Roß einen Schatz pointierter Zitate im Kopf mit sich herumträgt und diese regelmäßig geistreich, sympathisch und mit gutem Timing anzubringen weiß, der hat die Lacher durchaus des Öfteren auf seiner Seite.

Auch nach der Uni blieb der Kontakt bestehen, vor allem über dicht bekritzelte Postkarten, die ich ihm zu seiner Freude aus aller Welt schickte. Das akribische Entziffern meiner Hieroglyphen machte ihm offenbar Spaß. Aber letztlich las er die Leute hinter den Worten, um auf der Grundlage von gegenseitigem Verständnis eine Verbindung und vertrauensvolle Zusammenarbeit aufbauen zu können. Darin war er meisterhaft und vorbildlich.

So hat Dieter Roß auch meine weitere Karriere an wesentlichen Punkten beeinflusst - positiv! Hat Mut gemacht, hat beim Abwägen geholfen, hat Möglichkeiten sichtbar werden lassen. „Wirklich, Herr Roß, PR statt Journalismus, etwa für Shampoo oder Zahncreme?“ „Nun ja, Christian, ich sähe Sie eher bei den Menschenrechten oder im Umweltschutz, also wie wäre es damit?“ Er lag vollkommen richtig, und dafür bin ich ihm sehr dankbar.

Vielen seiner Schützlinge ist es ähnlich ergangen, wie ich zum Beispiel von den Besuchen bei ihm im Niendorfer Gehege weiß, zusammen mit Stephan Weichert und Robert Bongen, meinen Vorgängern in der HiWi-Rolle. Am Kaffeetisch bei Roß und seiner großherzigen Gattin Ingrid oder beim Spaziergang danach konnte man trefflich die kleinen und großen Fragen des Lebens abwägen, natürlich auch die meistgestellte, ob man auf einer Glatze wohl Locken drehen könne.

Er interessierte sich für die neuesten Trends und den jeweiligen Aufreger des Tages, dachte aber immer in großen Zusammenhängen. Die Bücher von Pintor und Haffner, die er mir schenkte und laut Widmung am liebsten selbst geschrieben hätte, durchmessen wesentliche Dekaden des Weltgeschehens und transportieren Werte und Haltung. Wie diese mich heute leiten und ausmachen, verdanke ich ebenfalls ein Stück weit meinem Professor.

Er ermutigte mich auch, dem großen Hype zu misstrauen, einen Schritt zurückzumachen und das Gesamtbild zu verstehen, bevor ich mir eine Meinung bilde und mich in die Diskussion einbringe. Sich filigran ausgefeilte Meinungen zu erarbeiten war wohl eines seiner großen Hobbies. Er liebte das Gespräch, den Austausch - auch, um weiter an vorerst rohen Gedanken zu feilen und sie auszutarieren, zu präzisieren.

Natürlich rauchte er dabei seine Pfeife, mit der ging es besser, der Kopf rauchte wirklich, wörtlich. Vor allem in seinem Büro am Allende-Platz, welches ein besonderer Ort war, nicht nur dank des gigantischen Entlüfters für den Pfeifenrauch, sondern der persönlichen Note wegen, hergestellt durch Möbel, Anordnung und Ambiente. Eigentlich nichts Besonderes, aber für jede und jeden gleich erkennbar: ein offener Ort fürs gute Gespräch.

Zum Ende meiner Zeit als HiWi half ich ihm, dieses Büro zu räumen. Ich glaube, das geschah schweren Herzens und war auch logistisch nicht ohne Schwierigkeiten. Zuhause im Jagdgrund waren die Wände schon mit Bücherregalen bedeckt, er musste sich von vielem ganz trennen. Das war wohl auch jetzt so, als sein irdisches Leben zum Ende fand - Umzugskartons voller Bücher kommen weder ins Grab noch in den Himmel.

Aber er brauchte sie schon damals nicht mehr wirklich und vermutlich auch jetzt nicht. Ich glaube, der von vielen so geschätzte Dieter Roß war das Resultat all dieser klugen Lektüren und des begeisterten Gesprächs darüber mit anderen. Er trug das alles in sich und übertrug es auf andere, und auf diese Art lebt sein guter Geist weiter, in vielen jüngeren Menschen, die klar denken, bewusst fühlen, präzise formulieren und dabei Haltung zeigen können.

Sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen war bei Dieter Roß wesentlicher Teil der Methode, und vielleicht hat ihn gerade das für viele so nahbar gemacht. Und so menschlich. Und letztendlich dann doch so wichtig. Er wird mir fehlen, aber vermutlich so lebendig wie kaum ein anderer Toter für mich bleiben, bis wir uns hoffentlich eines Tages mal wiedersehen, im himmlischen Seminar über Sprachkritik im Diesseits an der Universität des Jenseits.

Hoffentlich herrscht dort kein Rauchverbot!

Christian Teriete ist Netzwerkdirektor bei der European Climate Foundation.

Nea Matzen: Humanistische Werte

Gerne hätte ich Professor Roß zum Abschied noch einmal persönlich getroffen, ihm noch einmal in die neugierigen freundlichen Augen geschaut und sein abwägendes oder zustimmendes Nicken gesehen, wenn er aufmerksam zuhörte. Das tat er immer.

Am Institut für Journalistik schaffte er es, uns eine Heimat auf Zeit zu geben, Räume, in denen wir uns fachlich und persönlich weiterentwickeln konnten. Humanistische Werte durch und durch prägten unsere Ausbildung durch Dieter Roß‘ Haltung und Vision. Was für ein Glück für uns Studentinnen und Studenten, dass unser wissenschaftlich ausgebildeter Institutsleiter auch Journalist war und die beiden Säulen – handfestes handwerkliches Training und kommunikationswissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Beruf – fest ins Curriculum verankerte.

Mich hat dieses Denken in meiner gesamten Berufslaufbahn geprägt. Danke, lieber Herr Professor Roß, sage ich zum Abschied.

Nea Matzen arbeitet als Redakteurin und Dozentin für Journalismus.

Bernhard Pörksen: Der Dialogiker

Wenn ich mich in Form dieser persönlichen Notizen an Dieter Roß erinnere, dann sehe ich einen Dialogiker vor mir, der mir – seit den Tagen als Studierender am Institut für Journalistik, dann später aber auch als Juniorprofessor – mehr als einmal geholfen hat. Aber wie? Mein Eindruck ist, dass Dieter Roß ganze Generationen von Studierenden und viele Kolleginnen und Kollegen durch seine Art des Zuhörens und das persönliche Gespräch ermutigen und beflügeln konnte. Er nahm sich Zeit für die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, ganz gleich wer es war, der da zu ihm kam, um mit ihm ein medienhistorisches Detail, eine Aufsatzidee, eine berufliche Entscheidung oder einen Konflikt im verminten Feld der akademischen Welt zu erörtern.

Das Interesse am kommunikativen Brückenbau bedeutete nicht, dass er seine eigene Position verbarg oder sich selbst irgendwelchen Deutlichkeitstabus unterwarf. Er war jemand, der als Historiker in langen Linien dachte, für eine normativ entschiedene, interventionsbereite Journalistik warb und die Tendenz in Richtung des empirischen Klein-Klein in der Kommunikationswissenschaft ohne Scheu als Irrweg in Richtung der gesellschafts- und gegenwartsfernen Irrelevanz kritisierte – lange bevor im Fach Transfer- und Third-Mission-Projekte in Mode kamen. Aber es gab eben, trotz der Bereitschaft zur erhellenden, das Gespräch befeuernden Zuspitzung, etwas innerlich Vornehmes, das er in der persönlichen Begegnung ausstrahlte.

Dieses Ringen um Verstehen und Verständnis und diese ins Offene weisende Zugewandtheit – all das stiftete Vertrauen und ließ einen, wenn man selbst schon längst verbiesterungsanfällig war, die Dinge mit einem Mal noch einmal neu und anders sehen. Für Dieter Roß war, so denke ich heute, der dialogische Austausch so etwas wie dringend benötigter Sauerstoff, aber auch Ausdruck von tiefer Neugier, Menschenfreundlichkeit, Empathie. Und für viele andere, auch davon bin ich überzeugt, bot sich in diesen Gesprächen die Möglichkeit, ihre ganz eigene Spur zu entdecken.

Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Er hat in Hamburg Journalistik studiert und war hier von 2002 bis 2008 Juniorprofessor für Journalistik und Kommunikationswissenschaft.

Manfred Redelfs: Spitzfindig

Als ich während des Zivildienstes 1981/82 überlegt habe, ob ich die Kombination Politikwissenschaft mit der gerade neu eingeführten Journalistik als Nebenfach studieren soll, bin ich nach Hamburg gefahren und habe diverse Menschen ausgefragt, um mir ein besseres Bild der Studiengänge machen zu können. Für die Journalistik war u.a. Dieter Roß mein Gesprächspartner, in seinem Büro im Hans-Bredow-Institut, wo er mich Pfeife rauchend empfing.

Ich wollte von ihm unter anderem wissen, ob es denn überhaupt sinnvoll sei, Journalistik zu studieren, weil ich mir die Frage gestellt habe, ob ich mir die journalistischen Fertigkeiten nicht besser durch freie Mitarbeit und ein Volontariat aneigne. Er hat mir zu dieser Grundsatzfrage mit auf den Weg gegeben, da könne er mich komplett beruhigen: „Es gibt keinerlei empirische Belege dafür, dass ein Studium der Journalistik für eine spätere journalistische Tätigkeit hinderlich ist“, so der Journalistik-Professor Dieter Roß.

Mir war schon klar, dass diese spitzfindige Aussage bei seinen Kollegen für Beunruhigung sorgen musste. Aber sein Humor hat mir sofort gefallen. Zudem meinte er noch, wenn ich extra aus der Provinz nach Hamburg käme, um durch Interviews rauszukriegen, was mich bei den diversen Studiengängen erwartet, dann sei ich im Journalismus sicherlich richtig und würde meinen Weg schon machen. Mit diesem eher väterlichen als akademischen Rat bin ich beruhigt zurückgefahren und habe wenig später das Journalistik-Studium in Hamburg begonnen.

Dr. Manfred Redelfs leitet die Recherche-Abteilung bei Greenpeace Deutschland.

Stephan Weichert: Ein Schatz an „Aphoroßmen“

Es gehört wohl zur Natur der Dinge, dass einem erst viele Jahre später so richtig bewusst wird, welche Bedeutung geschätzte Menschen für einen hatten und auf welche Entscheidungen im Leben sie wesentlichen Einfluss nahmen. Ich habe Dieter Roß gleich drei für mein Leben sehr wegweisende Erfahrungen zu verdanken: Erstens, die Erkenntnis, dass vor allem das Menschsein im Hochschulbetrieb zählt und dass eine Wissenschaftskarriere längst noch keinen guten (Hochschul-)Lehrer ausmacht. Zweitens, dass Medienkritik und Medienethik eine systemimmanente Berechtigung haben – haben müssen: Seit ich an den Lehrveranstaltungen von Dieter Roß teilnahm, hat mich dieses Feld zeitlebens nicht mehr losgelassen. Drittens, ganz entscheidend, habe ich durch Dieter Roß meine Ehefrau, mit der ich inzwischen seit 25 Jahren zusammen bin und zwei Kinder habe, in einem seiner Seminare kennengelernt.

Was meiner Frau und mir in guter Erinnerung bleibt: Der im ostpreußischen Königsberg (heute Kaliningrad) 1936 geborene und meines Wissens von dort im Jungenalter vertriebene Dieter Roß war ein außergewöhnlicher Mensch – und ein warmherziger Professor: Er hatte immer ein offenes Ohr für Studierende und Mitarbeitende, schien ganz bei sich selbst zu sein. Entgegen des heutigen Trends zur ständigen Selbstoptimierung und noch lange vor dem Run auf Meditations- und Yoga-Workshops, ruhte Dieter Roß gewissermaßen in sich selbst. Spätestens, wenn er seine Pfeifensammlung vor einem ausrollte und sich eine stopfte, war klar: Jetzt findet man mit seinen Interessen und Sorgen volle Aufmerksamkeit. Der Geruch ist mir bis heute in Erinnerung, in seinem Büro, aber auch in seiner Gegenwart duftete es nach erlesenem Pfeifentabak, der für eine besondere Gesprächsatmosphäre sorgte.

Dieter Roß war nicht nur ein Genießer. Er war auch jemand, den man respektieren konnte, weil er so unglaublich viel über das deutsche Rundfunksystem wusste, nicht zuletzt, weil er selbst einst Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewesen war. Er arbeite nach der Promotion in seinen frühen Berufsjahren als Redakteur bei der „Tagesschau“, war dort aber nie ganz erfüllt gewesen – der Job vertrug sich offenbar nicht mit seinem Hang zur Entschleunigung und Gründlichkeit. Stattdessen rief er wenige Jahre später einen Studiengang mit ins Leben, der genau das bieten sollte: eine Anlaufstelle für diejenigen, die den praktischen Einstieg in den Journalistenberuf suchten, aber womöglich an den – meist sehr elitären – Journalistenschulen die wissenschaftliche Reflexion vermissten.

Dieter Roß kannte also die Medien aus eigener Anschauung und fand in ihnen einen willkommenen Gegenstand, an dem er sich viele Jahre lang – gemeinsam mit seinen späteren Studierenden und zuvor auch den Kolleg:innen am Hans-Bredow-Institut– im besten Sinne abarbeiten konnte. Die andere Seite – die des Kritikers – lag ihm nicht nur mehr, sondern er ging in ihr vollkommen auf. Es ist ein großes Glück für das Institut für Journalistik gewesen, dass sich Dieter Roß auf diesen berufsbiografischen Schritt des Seitenwechsels eingelassen hat. Das Glück bestand darin, dass er neugierigen jungen Menschen beibrachte, was es bedeutet, kritisch über Medien und Journalismus nachzudenken, weil auch diese nicht frei von Fehlern sind oder – wie Dieter Roß sagte – nicht „sakrosankt“ seien.

Dieter Roß legte damit – wissentlich oder nicht – den Grundstein für eine medienethisch fundierte Theorie-Praxis-Tradition der Journalistenausbildung, in der sich auch viele seiner Hamburger Mitstreiter:innen und Nachfolger:innen – Irene Neverla, Klaus-Dieter Altmeppen, Siegfried Weischenberg, Volker Lilienthal – sahen, allesamt ebenfalls „Grenzgänger:innen“ zwischen journalistischer Praxis und Kommunikationswissenschaft.

Wer Dieter Roß‘ Schatz an Aphorismen– wir nannten sie scherzhaft „Aphoroßmen“ – kennen und schätzen lernte, erkannte darin den Charakter des Medienhistorikers und Sprachvernarrten: Karl Kraus hatte es ihm angetan, auch Fontane oder Heine – einige dieser „Aphoroßmen“ wie „Ein Feuilleton schreiben heißt: auf einer Glatze Locken drehen“ sind unter den ehemaligen Studierenden und Mitarbeitenden bis heute unvergessene Bonmots. Es offenbarte nicht nur die Belesenheit des Absenders, sondern auch seinen subtilen Sinn für Humor, der gerade in der Borniertheit des Wissenschaftsbetriebs häufig zu kurz kommt oder völlig untergeht.

Ich bin Dieter Roß nicht nur als sein Student und später als wissenschaftliche Hilfskraft begegnet, sondern viele Male auch privat: Zusammen mit zwei anderen HiWis – Christian Teriete und Robert Bongen, beides auch ehemalige Studierende und Absolventen des Instituts – waren wir gelegentlich sonntags zu Gast bei Familie Roß im Niendorfer Jagdgrund. Ingrid Roß war es, die uns ein perfektes Roastbeef mit Bratkartoffeln zauberte oder einen selbstgebackenen Streuselkuchen kredenzte. Im Anschluss an das feudale Mal wartete ein kräftiger Kaffee oder Tee auf uns – und Dieter Roß stopfte die obligatorische Pfeife. Danach ging es auf einen ausgiebigen Spaziergang ins Niendorfer Gehege, wo wir uns zu tagesaktuellen Medienthemen, aber auch über persönliche Sorgen austauschten.

Dieter Roß gab uns stets das Gefühl, ihn interessiere, wo wir beruflich stehen, wie es den Freundinnen (und späteren Ehefrauen) geht und wo einen gerade der Schuh drückt. Als unser Mentor hörte er immer ganz genau zu, verurteilte nie, sondern hatte meist einen guten „väterlichen“ Rat parat, auch in vielen privaten Dingen.

Ich werde Dieter Roß schon wegen dieser Weichenstellungen in guter Erinnerung behalten, wohlwissend, dass ich nicht der Einzige bin, der den Geruch nach Pfeifentabak und seine „Aphoroßmen“ in Ehren hält. Wir alle, die ihn einen Teil seines Lebensweges begleiten durften, werden Dieter Ross schmerzlich vermissen. Er war ein feiner und ein feinfühliger Mensch. In uns wird sein Geist weiterleben.

Dr. Stephan Weichert hat am IJK promoviert. Zuletzt hat er 2021 das VOCER Institut für Digitale Resilienz mitbegründet.

Tanja Loitz: "Denken in Zehnerschritten"

Meine Diplomarbeit erschien mir damals übermächtig. Wie sollte ich jemals 100 Seiten und mehr mit Sinnvollem füllen? Etwas verzweifelt und bedrückt saß ich vor Dieter Roß. In seiner unschlagbaren Gelassenheit sagte er: „Denken Sie in Zehnerschritten. Die ersten zehn Seiten, die zweiten zehn Seiten….“ Auch heute noch muss ich oft bei größeren Herausforderungen an diesen Moment denken. Ein schöner Fußabdruck!

Tanja Loitz ist Geschäftsführerin von co2online.

Robert Bongen: „Der Tod ist eine Standardsituation“

Dieter Roß war meine erste Begegnung an der Hamburger Uni. Damals, als ich 1997 als sogenanntes „Höheres Fachsemester“ aus Gießen nach Hamburg wechseln wollte und mich am Institut für Journalistik bei ihm vorstellte. Die Hürden für die Zulassung waren hoch, das Merkblatt mit den Voraussetzungen lang. Ich erwartete ein hartes Bewerbungsgespräch. Dann saß ich dem weißbärtigen Professor in seinem Büro gegenüber, der hinter seinem Schreibtisch genüsslich seine Pfeife stopfte. Und der nur sagte: „So, Robert, jetzt erzählen Sie mal!“. Es war ein ehrliches Interesse. Das überraschte mich. Und das formvollendete „Hamburger Sie“, das war mir auch neu. Aber es klang gut. Mehr als eine Stunde nahm er sich Zeit für mich. Von wegen „große anonyme Uni“. Wow, dachte ich danach – und war froh, kurz darauf zugelassen zu werden.

Dieter Roß war ein außergewöhnlicher Hochschullehrer. Und ein ganz feiner Mensch. Als ich in meiner ersten Hausarbeit bei ihm – über „Verhaltensnormen für Journalisten“ – Immanuel Kant und seinen Kategorischen Imperativ nicht ganz korrekt zitiert hatte, da schaute er mich streng an und sagte: „Das nehme ich Ihnen jetzt aber persönlich“. Und dann grinste er väterlich, er, der wie Kant im ostpreußischen Königsberg geboren worden war.

Trotz dieses Fauxpas’ machte er mich zu seinem HiWi. Und für ihn zu arbeiten machte einfach irre viel Spaß. Er steckte mich mit seinem Faible für Karl Kraus an. Ich habe viel gelernt bei ihm, über das Leben und den Journalismus. Seine Maxime: Beherrsche dein Handwerkszeug. Und nimm dich nicht zu wichtig. „Der Widerspruch zwischen Norm und Realität war im Journalismus immer vorhanden“, erklärte er einmal. „Wir müssen das Selbstbewusstsein der Journalisten auf ein realitätsnahes Maß reduzieren. Unter ihnen herrscht bisweilen ein schulterklopfendes Einverständnis, wie es sonst nur unter Ärzten zu beobachten ist.“ Dann machte er eine Pause. Und schloss mit den Worten: „Machen Sie damit, was Sie wollen. Im Zweifel einfach abbuchen unter der Rubrik ‚Zorniger alter Mann‘.“

Es waren diese Momente, die die Seminare bei Dieter Roß besonders machten. Bald begannen wir pointierte Sätze von ihm zu sammeln. Kostproben aus der „Galerie der Aphoroßmen“?

„Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.“

„Journalist ist, wer Journalist ist.“

„Manche Leute definieren sich nur noch über das Telefon: Telephono ergo sum.“

„Nicht alles, was gedruckt ist, ist eine Zeitung.“

„Wenn der Bundeskanzler hustet, bekommt der Tagesschau-Redakteur eine Erkältung.“

„Die Gesellschaft ist zu anfällig für Prozentzahlen und Tortendiagramme.“

„Wir sind besoffen vom Bild.“

„Das Problem sind nicht die Fakten. Das Problem ist, diese Fakten richtig einzuordnen.“

Einiges ist bis heute gültig, manches mehr denn je.

Und es kamen immer neue „Aphoroßmen“ dazu, auch nach dem Studium, auch nach seiner Emeritierung. Denn wir – seine letzten drei HiWis Stephan Weichert, Christian Teriete und ich – hatten das große Vergnügen, Dieter Roß noch lange mindestens einmal im Jahr zu treffen. Ob im Restaurant am Grindel, beim Spaziergang im Niendorfer Gehege oder auch mal zu einer Bootsfahrt auf dem Wannsee. Damals, an diesem heißen Sommertag im Jahr 2006 in Berlin, waren auch unsere Partnerinnen dabei.

Zu unserer Hochzeit schrieben uns Ingrid und Dieter Roß: „Die Ehe wird heute so oft als Wagnis beschrieben, obwohl sie nach unserer Erfahrung weit mehr Geborgenheit bedeutet.“ Für unsere Feier mussten die beiden leider absagen und baten um Verständnis: Der Termin fiel in die Woche, in der sie traditionell mit den Enkelkindern Urlaub auf Sylt machten. Diese gemeinsamen Aufenthalte auf der Insel waren ihm heilig. Überhaupt Sylt: Als wir im Wintersemester 1999/2000 in einem Praxisseminar mit den Studis eine Beilage für das „Flensburger Tageblatt“ zum Thema „Sterben und Tod“ erstellten, da erzählte er mir während einer Autofahrt nach Flensburg, dass er sich gut vorstellen könne, irgendwann auf Sylt beigesetzt zu werden. Das wäre doch was.

Wie schön, dass ihm dieser Wunsch nun erfüllt worden ist. Und auch damals habe ich während des Seminars einen Satz von ihm notiert: „Der Tod ist eine Standardsituation. Wie der Elfmeter im Fußball.“ Ich bin sehr dankbar dafür, dass zu der ersten Begegnung mit Dieter Roß an der Hamburger Uni noch so viele weitere gekommen sind. Von ihm wird vieles bleiben. Nicht nur die „Aphoroßmen“.

Robert Bongen ist Redakteur beim NDR Fernsehen und stv. Redaktionsleiter des ARD-Politikmagazins „Panorama“.

Thomas Birkner: „Ebenso wichtige Kategorie“

Mit Dieter Roß verliert unser Fach eine Persönlichkeit, die mit Weitsicht und historischer Tiefe auf den Gegenstand des Faches und dessen Entwicklung als Disziplin schaute.

Entsprechend mit offenen Armen und vor allem offenen Ohren hat er mich empfangen, als ich als junger Doktorand am Institut für Journalistik und Kommunikationswissenschaft bei Siegfried Weischenberg anfing. Er begrüßte es durchaus, dass da mit mir einer kam, der wie er gleichsam auch in der Geschichte und nicht nur in der Kommunikationswissenschaft sozialisiert war. Und mich motivierten die Gespräche mit ihm, denn er schenkte dem Suchenden und Fragenden Gehör und Aufmerksamkeit und gab Halt in der Überzeugung, dass Geschichte eine ebenso wichtige Kategorie zur Erklärung unserer Gesellschaft ist wie Kommunikation.

Dieter Roß war damals längst emeritiert, ich längst noch nicht promoviert und doch teilten wir uns zu Beginn ein Büro, zwei unterschiedliche Generationen der Journalistik vereint. Es war herrlich, mit welcher Ruhe er seine Pfeife stopfte und dann den Raum mit Rauch schwängerte. Mein Beileid gilt seiner Familie und auch die Journalistik wird ihn sehr vermissen.

Dr. Thomas Birkner ist Professor für Journalistik am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg.

Elke Grittmann: „Einladung zum Austausch und Gespräch“

Ich höre heute noch seine Stimme, wenn Dieter Roß mich als Studentin, später als Mitarbeiterin im Institut begrüßte, mit persönlicher Anrede „Elke“ und dem zugewandten „Wie geht es Ihnen?“. Im so unpersönlichen, oft anonymen Universitätsalltag begegnete er uns mit empathischer Zuwendung und Wertschätzung. „Mit dem Kopf des Anderen zu denken“ war eines seiner Leitmotive, das war keine kommunikative Technik, sondern seine Haltung, wissenschaftlich, in der Lehre und auch im Umgang mit uns Studierenden. Sie bedeutete nicht allein Interesse, nicht nur Aufmerksamkeit.

„Mit dem Kopf des Anderen zu denken“ ist mir deshalb so in Erinnerung geblieben, weil das auch die Einladung zum Austausch und Gespräch war. Dieter Roß nahm sich die Zeit zuzuhören und Rat zu geben. Ich vermute, in der ein oder anderen Situation kam ihm, der einen so feinen, feinsinnigen Humor hatte, auch sicher der eine oder andere Aphorismus von Karl Kraus in den Sinn, dessen Arbeit er schätzte und auch gern mal in der passenden Situation zitierte.

Wenn ich heute als Professorin die Studierenden in unseren Journalismusstudiengängen mit einem „Sie“ und dem „Vornamen“ anspreche, dann hoffe ich, dass die Studierenden das so wahrnehmen, wie ich es mit Dieter Roß verbinde.

Prof. Dr. Elke Grittmann lehrt Journalismus an der Hochschule Magdeburg—Stendal.

Walter Hömberg: „Engagierter Mittler“

Im November 1990 rief mich Dieter Roß in meinem Eichstätter Büro an und fragte, ob ich anlässlich der Gründung des Hamburger Instituts für Journalistik einen Vortrag zur Situation der akademischen Journalistenausbildung halten könne. Ich habe gern zugesagt, zumal damals eine Zeit des Aufbruchs und der Expansion in diesem Bereich war und zugleich die inhaltliche Differenzierung der Ausbildungsangebote begann. Und natürlich hat es mich dann beim Colloquium „Hamburger Akzente“ am 1. Februar 1991 auch gereizt, die Medienstädte Hamburg und Eichstätt zu vergleichen. Bei dieser Gelegenheit habe ich Dieter Roß als engagierten Mittler zwischen Kommunikationswissenschaft und journalistischer Berufspraxis kennen und schätzen gelernt. Auch einige spätere Begegnungen auf Tagungen und Kongressen sind mir in bester Erinnerung.

Prof. em. Dr. Walter Hömberg, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Thorsten Grothe: Ein Brief zum Abschied

Lieber Herr Roß,

es gibt wenige Lehrer, an die sich fast alle Schülerinnen und Schüler erinnern in der Überzeugung, dass sie für ihren Lebensweg bedeutsam waren. Und das keineswegs nur in fachlicher oder didaktischer Hinsicht. Ich kenne kaum jemanden, der einem so viel ehrliches Verständnis entgegenbrachte und gleichwohl das nötige Maß an Distanz wahren konnte wie Sie. Jemand, an den man sich sogar mit akutem Liebeskummer wenden konnte, ohne dass es sich im Nachhinein falsch anfühlte. Ganz bestimmt gibt es niemanden, von dem ich das „Hamburger Sie“ lieber gehört habe als von Ihnen: „Thorsten, kommen Sie mal bitte?“ Ja, gerne.

Dr. Thorsten Grothe ist Partner der Public Policy-Agentur Grothe Medienberatung

(Wird fortgesetzt)

Dieter Roß und das Team der Hamburger Journalistik 1997 auf der Instituts-Homepage:

Quelle: archive.org/web/19970331080714/http://www.rrz.uni-hamburg.de/chancen2000/ifj/ifj_mita.html